Серебряное дело и ювелирное искусство в России

|

Русское сереброделие и ювелирное искусство эпохи династии Романовых являлись составной частью материальной и духовной культуры XVII – н. XX вв. В драгоценных изделиях этого периода иногда прямо, но чаще опосредованно, отражались процессы, определявшие самобытность и наполненность культурных явлений этого периода. Эволюционируя в рамках национальной традиции как устойчивой совокупности форм, стилистики, орнаментики и технических приемов, русское ювелирное искусство XVII века выражало эстетические представления, характерные для широких слоев общества. При декорировке посуды, столовых приборов, мужских и женских украшений мастера черпали вдохновение в орнаментах книжных миниатюр, в западноевропейской гравюре, в красоте привозных восточных тканей, в гармонии пластических образов белокаменной и деревянной резьбы. Став в XV веке столицей единого национального государства, Москва заняла ведущее положение в области производства ювелирных изделий. Его расцвет здесь был связан с деятельностью мастерских Кремля и, особенно, с существовавшей с начала XVI в. Оружейной палаты. Именно здесь для царя, русской аристократии и высших иерархов православной церкви создавались в XVII веке высокохудожественные образцы драгоценных предметов личного обихода, украшений, питьевой и столовой посуды. Современники, русские и иностранцы, неоднократно отмечали, что, например, золотая и серебряная утварь являлись после икон главным украшением домашнего интерьера. Одновременно драгоценная посуда, которая демонстрировалась окружающим с использованием специально изготовленной мебели, свидетельствовала о богатстве и высоком социальном положении своего владельца. Излюбленными ювелирными техниками XVII в. были чеканка, резьба, золочение, применение черни и различного рода полихромных эмалей. Яркость и праздничность серебряных и золотых изделий увеличивались за счет широкого применения в отделке самоцветов и полудрагоценных камней, жемчуга, янтаря и даже стекол. Открытость русской культуры XVII в. характеризуется существованием в ювелирном искусстве традиционных заимствований как западноевропейских, так и восточных форм и орнаментов.

Преобразования, начатые Императором Петром I, имели целью ввести Россию в круг передовых европейских государств. Они резко, за короткий период, изменили весь жизненный уклад высшего сословия. Появление новых обычаев в частной жизни и новых форм жизни общественной вызвало потребность в создании неизвестных ранее в России предметов личного обихода, сервировки стола, разнообразных украшений, дополняющих сшитые по европейской моде наряды. В разные эпохи XVIII в. эти идеи воплощались в рамках стилей барокко, рококо и классицизма. Эпоха Петра Великого не дала уникальных образцов ювелирного искусства: императора более привлекали монументальные проекты, например, строительство новой столицы – Санкт-Петербурга, куда в значительной мере переместилась художественная жизнь России. Середина XVIII в. ознаменована сосуществованием в серебряном деле и в производстве ювелирных украшений элементов позднего барокко и народившегося рококо, с присущими ему грациозностью форм и изяществом орнамента. В это время мастера обращаются к неизвестным ранее в русском ювелирном искусстве материалам, например, к слоновой кости, из которой выполняются отдельные детали драгоценной утвари. Находит отражение и общеевропейская мода на предметы декоративно-прикладного искусства в восточном стиле с использованием традиционных орнаментальных мотивов Восточной Азии. "Блестящий век Екатерины" стал одной из вершин русского ювелирного искусства. Отсутствие слепого подражательства, оригинальные сочетания новых технических приемов, форм и традиционности эстетических принципов характерны для ювелирного искусства Российской империи второй половины XVIII в. В производстве ювелирных украшений XVIII век ознаменован обращением к сверкающему гранями бриллианту. Для каждого времени в русском ювелирном искусстве существует излюбленное сочетание колористических гамм самоцветов, и, если во второй половине XVII в. русские ювелирные украшения характеризуются применением в одном изделии ярких сапфиров и рубинов, нередко в сочетании с эмалями, то в XVIII в. излюбленным камнем аристократии становится ограненный алмаз – бриллиант, который занимает главенствующее положение и на протяжении всего XIX века.

Вытесненные петровскими преобразованиями традиционные формы ювелирных украшений оставались составной частью народной культуры. Об этом свидетельствуют широко распространенные, самобытные, выполненные из речного жемчуга в XVIII – XIX вв. украшения крестьянок русского Севера. Девятнадцатый век, "серебряный век" ювелиров России, соединил высочайшее индивидуальное мастерство художника-ювелира и мастера-исполнителя с производством, основанным на использовании последних достижений техники. Продукция известнейших ювелирных фирм, поставщиков Императорского Двора Фаберже, Сазикова, Хлебникова, Овчинникова и др., отличалась тонким вкусом, высоким художественным уровнем и совершенством технического исполнения. Особой нарядностью и праздничностью отличались изделия, создаваемые с третей четверти XIX в. в "новом русском стиле", основанном на орнаментике, стилистике и формах XVII столетия и более ранних эпох. XIX в. расширил палитру применяемых при создании ювелирных украшений полудрагоценных камней. С большой охотой ювелиры стали обращаться в это время к уральским хризолитам, хризопразам, александритам и гранатам. Вместе с резьбой, гравировкой, чеканкой и тонким литьем при создании браслетов, брошей, серег широко применялись гильошировка, вальцовка и разнообразные виды эмалей. Являясь составной частью великой по своим гуманистическим идеалам русской культуры, серебряное дело и ювелирное искусство отразили, согласуясь с законами художественного творчества, не только историю, развитие и смену стилей, но и могущество государства, талант и особенности национального характера русского человека. Представленные на данной выставке шедевры привлекают своей теплотой, одухотворенностью, прекрасным, неповторимым обликом.

*Императрица Екатерина П Великая (1729-1796), урожденная принцесса Ангальт-Цербстская Софья Августа Фредерика Доротея, с 1745 года – жена Великого Князя Петра Федоровича (с 1761 года - Император Всероссийский Петр III), с 1762 года - Российская Императрица.

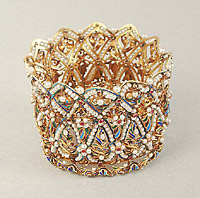

Иван Дмитриевич Чичелев – один из выдающихся золотых дел мастеров (с 1815 г.), владелец мастерской (фабрики) по производству ювелирных изделий, основанной в 1867 г., известен до 1888 г. Придворный поставщик Российского Императорского Двора, короля Италии Виктора Эммануила, австрийского императора Франца Иосифа 11. Участник Всемирных выставок – 1862 г. Лондон (награда), 1867г. Париж – серебряная медаль, 1873 г. Вена – триумф, 1876 г. – Филадельфия. И.Д.Чичелев славился ювелирными украшениями с эмалями и драгоценными камнями, выполненными в древнем, русско-византийском стиле. Вошедшие в н. ХVIII в. быт русского императорского двора и людей, близких к нему, костюмированные балы вскоре стали одним из увлекательнейших великосветских развлечений. Бальный сезон открывался обычно после Рождества, в Зимнем дворце, и вслед за ним шел нескончаемый черед подобных увеселений и великокняжеских и аристократических домах Петербурга. Многие из них не уступали императорским ни в роскоши, ни в фантазии оформления. К проведению балов заранее готовились, задумывали его идею, и выбранная тема определяла структуру бала, его художественное оформление, соответствовавшее определенному стилевому направлению искусства. Во второй половине вошли в моду "исторические балы", в старорусском стиле, во время, которого, гостиные и танцевальные залы были заполнены русскими боярами, боярынями и боярскими детьми, воеводами, витязями, думными и посольскими дьяками, кравчими, сокольничими, ловчими, конными и пешими жильцами времени Ивана Грозного, варягами, печенегами, запорожцами, казаками" (Всемирная иллюстрация. 1883. т.29.№729.с.182 – 183). Костюмы и украшения соответствовали заданной теме, разрабатывались на основе трудов ученых-историков Н.И.Костомарова, И.Е.Забелина, иллюстрированных сочинениях художника-археолога Ф.Г.Солнцева, и были исполнены в древнем стиле. Яркий пример древнерусского украшения – браслет-манжет И.Чичелева.

С развитием естественных наук во второй половины Х1Х в. странная очаровательная прелесть мира насекомых привлекла ювелиров. Получили распространение брошки, кулоны, серьги в виде бабочек, стрекоз, жуков, эскизы для которых часто заказывали энтомологам, ботаникам. Ювелиры имели большие гербарии, собрания натурных зарисовок.

|

Rosizo.ru

Архив выпусков

- Выпуск 12'2004 (#1)

Подарки к Новому году - Выпуск 1'2005 (#2)

Платина - Выпуск 2'2005 (#3)

Цепи - Выпуск 3'2005 (#4)

Алмаз-Холдинг - Выпуск 4'2005 (#5)

Мода - Выпуск 5'2005 (#6)

Море - Выпуск 5'2005 (#7)

Море: часть вторая - Выпуск 6'2005 (#8)

История - Выпуск 6'2005 (#9)

Мировая ювелирная история - Выпуск 8'2005 (#10)

Свадьба: подарки и украшения - Выпуск 9'2005 (#11)

Золото - осень - стиль - Выпуск 10'2005 (#12)

Живой мир - Выпуск 11'2005 (#13)

Живой мир - 2 - Выпуск 12'2005 (#14)

Россия: ювелиры, общество, власть